こんにちは!中3・小4の子どもがいる整理収納アドバイザー tomo*mammy です。

リビングは家族みんなが集まる場所だからこそ、「いつの間にか散らかってる…」なんてことになりがちです。

小学生のお子さんがいるご家庭ならなおさら、プリントや文房具・ゲーム類・本などがあちこちに散乱してしまうことも。

わが家ではリビングに置く収納ラックの使い方を工夫することで、リビングが片づく習慣が続くよう試行錯誤を重ねてきました。

この記事ではわが家で実践している仕組みをご紹介します

- 家族がよく使うモノを出しやすく・戻しやすい仕組み

- 子どもの成長とともに配置を見直す

- わが家の実例

あなたの暮らしに合った収納の参考にしてみてくださいね♪

tomo*mammy

リビング収納ラック、なぜ片づかない?

収納ラックを置いているのに、なぜか片づかない…

そう感じている方は多いのではないでしょうか。

リビングは家族全員が集まる場所。気づけばいろんなモノが集まってきます。

たとえば…

- 学校のプリントや文房具

- ゲーム機やおもちゃ

- 本や雑誌

- 家電のリモコン

などなど。

しかも、使う人が多い分「誰がどこに片づけるか」があいまいになりがちです。ラックの中に何でも入れてしまうと、たちまちごちゃごちゃ収納になってしまいます。

その原因は、

- モノの定位置が決まっていない

- しまうモノの量が多い

- 使う人の動線に合っていない

リビング収納を整えるコツは、見た目をきれいにすることよりも「家族が自然に戻せる仕組み」を作るのがポイント。

片づけやすい環境をつくることで、日々のプチストレスがぐんと減っていきます。

家族が使いやすい収納ラックの仕組み

ちゃんと片づけてね!

と言っても、なかなか片づかない…。それは使いにくい仕組みが原因かもしれません。

家族が使いやすい収納ラックのポイントは、

- 誰でも見てわかる

- 迷わず出せる

- すぐ戻しやすい

仕組みを工夫することで片付けのハードルはグッと低くなり、家族みんなが片づけやすくなります。

誰でも見てわかる

ママー!あれどこ?

と子どもによく聞かれませんか?

その度に説明するのってプチストレスですよね…

収納ラックに置く家族共有のモノは、ケースにラベルをつけておくことでそのストレスは軽減します。

迷わず出せる

家族みんながリビングで使うモノって意外と限られていませんか?

文房具を例にあげると、

- ボールペン

- サインペン

- ハサミ

- のり

- ガムテープ

- ビニールテープ

そんなモノくらいではないでしょうか。(ご家庭によって様々かと思いますが)

文房具だからといって同じケースに「よく使うモノ」と「よく使わないモノ」が混在すると、必要なモノがすぐ見つからず取り出しにくくなる原因に。

迷わずサッと取り出すには、必要最低限のモノだけ入れておくのがポイントです。

時々しか使わないモノやストックは、別の場所にしまいましょう

すぐ戻しやすい

- 戻す場所が明確でない

- モノが溢れて入らない

- 戻しにくい場所にある

こんなことがあると、戻すのが面倒になってしまいがちに。

戻す場所が明確で、簡単にスッと戻せる仕組みになっていると、片付けのハードルが下がりキレイな状態を保ちやすくなります。

「家族」と「個人」のモノは分ける

個人のモノは自分の部屋に…と言いたいところですが、使ったら何でも自分の部屋に戻すというのはなかなかハードルが高いもの。

リビングにもそれぞれ個人のモノを置くボックスを作り、そこに入る分はOKなどとしてあげるとお互いに気持ちがラクになります。

その代わり、自分のボックスは責任をもって管理してもらいましょう

子供の成長とともに収納を見直す

部屋が散らかる一番の原因は子どものモノではないでしょうか。

子どものモノを、子ども自身で片づけやすくすると、お母さんの負担は激減!

子どもは成長段階によってよく使うモノが変わります。その成長に合わせて収納方法や配置をときどき変えるのもオススメです。

次の項目でご紹介するわが家の収納もよかったら参考にしてください

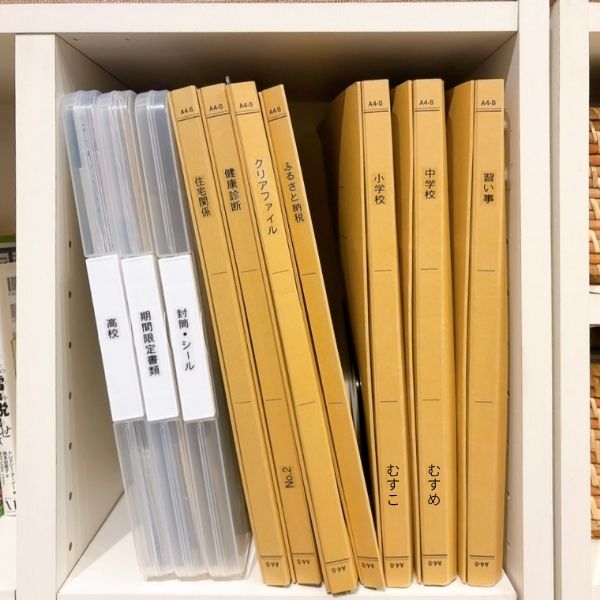

【実例】わが家のリビング収納ラック Before→After

わが家の現在のリビング収納ラックです。

子どもが中3と小4になり、生活環境が変わってきたので配置を見直しました。見直した点はこちら。

- 勝手に触ると危ないモノがなくなったのでオープンラックに変更し、取り出すステップを減らした

- 図鑑はパソコンで調べることが増えたので数を減らし奥へ移動した

- いまリビングで使うモノを収納した

実はこの収納ラック、元々は扉付きのカウンター下用ラックでした。上の子が生まれる前に購入し、20年近く使っていますが、丈夫でまだまだ活用できます。

子どもが赤ちゃん期の頃は、扉があることでロックをつけて触れたら危ないモノを中心に収納していました。

下の子が大きくなるにつれ、触れて危ないモノが減ってきたことから、扉を外し手に取ってもらいたいモノを中心の収納に変更。

本をたくさん読んで欲しかったので手前に収納しました

小学4年生になると、本よりもデジタル機器を活用することが多くなり、本の数を減らし奥へ収納。

その代わりに、リビングでみんなが使う共有のモノをより使いやすくするために、扉をすべて取っ払いオープンラックに。

ネジを外すだけなので意外と簡単です

ダイレクトで必要なモノが入っているケースを取り出せるようになり、出し入れがラクになりました。

収納するモノは家族がよく使うモノに限定し、その中でも特に使うモノをケースの手前に収納することで、ケースを全部取り出さなくてもサッと出し入れできるようにしました。

ファイルは月に1度は使うモノのみをラックに収納しました。

夫も子どもも必要なときに自分で取り出し、ここに戻してくれています。

使っているのは「フラットファイル」、長期保存するモノは穴を開けとじ、限定的なモノは挟むだけの運用です

下の子も中学生になったら子どもの本をさらに減らし、その時家族に必要なモノにまた見直したいと思っています。

「片づけが続く仕組み」をつくるポイントまとめ

今回はリビング収納ラックの片づけが続く仕組みと配置のコツについてお話ししました。

「片づけが続く仕組み」はつまり家族が使いやすい状態

ということです。使いやすい状態になっていると、出し入れのハードルが低くなり、キレイを保ちやすくなります。

さらに、「家族がよく使うモノ」というのは子どもの成長とともに変化します。子どもの成長とともに収納方法や配置を見直すというのも大切なポイントです。

わが家の事例もよかったら参考にしてみてください